山野のやや乾燥した草地に自生し,庭などに観賞用として栽培される。外花被片の基部に黄色と紫の網目模様があり,これが文目(アヤメ)という名前の由来であるという説がある。 アヤメ属のハナショウブやカキツバタと花の時期や外見がよく似ているので見分けがつきにくい。しかし,それぞれ生育場所が異なるため区別できる。アヤメは多湿なところには生育せず,乾燥した山野に生える。ハナショウブは水辺などの湿地,カキツバタは浅水地や湿地に生育する。 花の色は,アヤメはおもに紫色または白色で,カキツバタは紫・白・深青色や絞りなどがあり,アヤメを品種改良したハナショウブは黄色など様々な種類がある。

山野のやや乾燥した草地に自生し,庭などに観賞用として栽培される。外花被片の基部に黄色と紫の網目模様があり,これが文目(アヤメ)という名前の由来であるという説がある。 アヤメ属のハナショウブやカキツバタと花の時期や外見がよく似ているので見分けがつきにくい。しかし,それぞれ生育場所が異なるため区別できる。アヤメは多湿なところには生育せず,乾燥した山野に生える。ハナショウブは水辺などの湿地,カキツバタは浅水地や湿地に生育する。 花の色は,アヤメはおもに紫色または白色で,カキツバタは紫・白・深青色や絞りなどがあり,アヤメを品種改良したハナショウブは黄色など様々な種類がある。

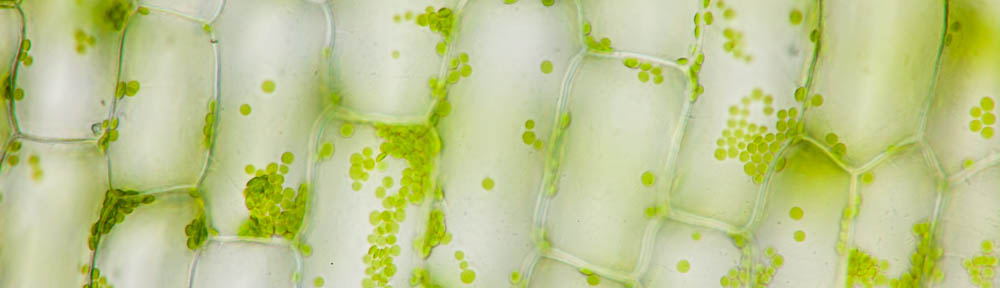

葉

細長く剣状で青緑色。

花

花の色は紫のほか,白やうす紅紫の栽培品がある。外花被片が下垂し,内花被3片が直立する。