物質の状態図(入試実例)

物質の状態図について,入試実例(2020年東京農工大学)を解きながら解説する。

グレーバックの部分が入試からの引用で,今回のテーマと関係のない部分を一部割愛している。なお,解答・解説は浜島書店が作成したものである。

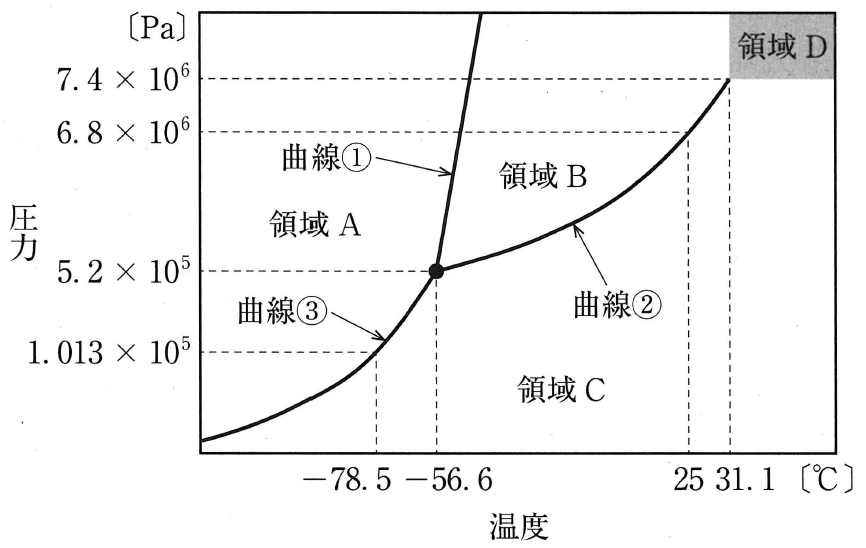

⒜二酸化炭素の状態図を図に示す。状態図は3本の曲線によって3つの領域に分けられ,それぞれが固体・液体・気体のいずれかの状態を示している。3本の曲線が交わった点を \fbox{ ア } という。温度と圧力を高くしていくと,曲線は途切れ,物質は領域Bと領域Cの区別がつかない領域Dの状態になる。この状態の物質は \fbox{ イ } とよばれる。二酸化炭素の \fbox{ イ } は,コーヒー豆からカフェインを除くのに利用されている。⒝二酸化炭素の固体であるドライアイスは,食品などの保冷に利用されている。常温常圧( \underline{25\,{}^\circ\!\mathrm{C}},\underline{1.013\times 10^5\,\mathrm{Pa}})におくと,ドライアイスは液体を経ずに気体となるため食品などが濡れずにすむ。

図 二酸化炭素の状態図

(中段省略)

〔1〕空欄 \fbox{ ア },\fbox{ イ } に当てはまる適切な語句をそれぞれ答えよ。(一部省略)

解答

ア 三重点 イ 超臨界流体

三重点は,固体・液体・気体が共存する点。曲線②が途切れた点を臨界点とよぶ。この点よりも高圧・高温の状態では,液体と気体の区別がつかなくなる。

〔2〕下線部⒜について,二酸化炭素をはじめとする多くの物質は一定の温度のもとで液体を加圧すると固体に変化する。一方,水は一定温度のもとで固体を加圧すると液体に変化する。このことに関して,水の状態図に見られる特徴を,二酸化炭素の状態図を比較しながら,20字以上40字以内で説明せよ。ただし,図の状態図に示した語句を用いよ。

解答例1

固体と液体の境界である曲線①は,二酸化炭素は右に傾いているが,水は左に傾く。(38字)

解答例2

領域Bの温度域が,二酸化炭素は三重点以上であるが,水は三重点以下も含まれる。(38字)

温度一定で加圧していくと,曲線①(融解曲線)を横切って状態が変化する。融解曲線の傾きが正である二酸化炭素では,液体から固体へと状態が変化するが,融解曲線の傾きが負である水では,固体から液体へと状態が変化する。

多くの物質では,二酸化炭素のように,液体として存在できる温度の範囲を,三重点と臨界点とで示すことができる。しかし,水は例外的で,三重点以下の温度でも液体として存在できる。

〔3〕下線部⒝について,ドライアイスが液体を経ずに気体となる現象を,図の状態図に示した語句や数値を用いて,40字以上60字以内で説明せよ。

解答例

圧力 \bm{1.013\times 10^5}\,\mathbf{Pa} では,領域B(液体)は含まれず, \bm{-78.5\,{}^\circ\!\mathrm{C}} で領域A(固体)から領域C(気体)に変化する。(58字)

三重点の圧力 5.2\times 10^5\,\mathrm{Pa} 以上でないと,領域B(液体)は含まれないので,二酸化炭素は常温常圧では液体として存在できず,ドライアイスは液体を経ずに気体になる。