物質の状態図

目次

状態図

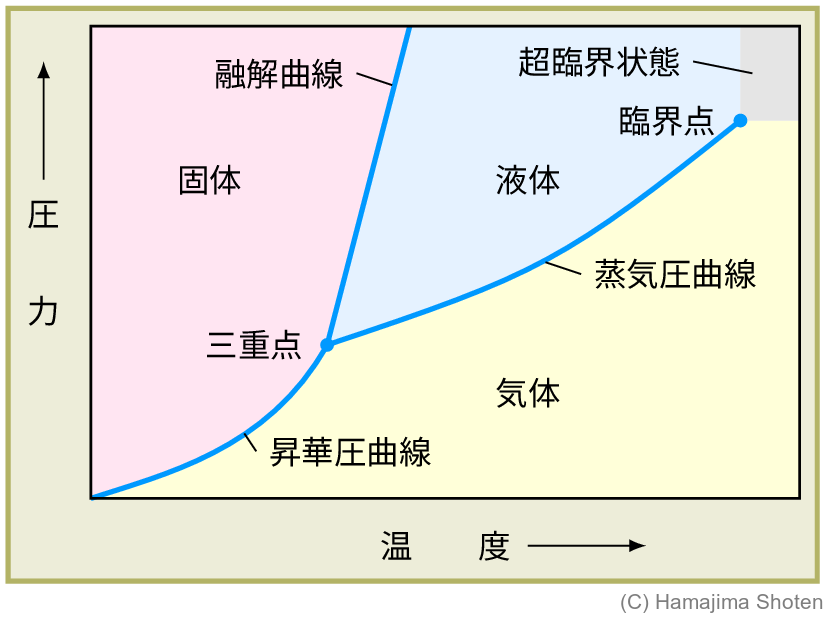

状態図は,ある圧力と温度で,その物質が最も安定な状態を示す図である。状態図から,物質がどのような状態にあるかがわかる。

一般的な状態図を示すと,図1のようになる。

固体と気体の境界線は昇華圧曲線,固体と液体の境界線は融解曲線,液体と気体の境界線は蒸気圧曲線になる。これらの境界線が交わる点(三重点)は,固体・液体・気体が共存する点である。

蒸気圧曲線にそって,圧力と温度を上げていくと,臨界点に達する。臨界点では,液体の温度をいくら上げても気体にならない。また,気体の圧力をいくら上げても液体にならない。

臨界点に達した液体は,非常に高い温度のため,分子どうしがはなれて気体と区別がつかなくなり,臨界点に達した気体は,非常に高い圧力のため,分子どうしが接近し液体と区別がつなくなる。このように,液体と気体の区別がつかない状態になる。これを超臨界状態といい,この状態の物質を超臨界流体という。

水の状態図

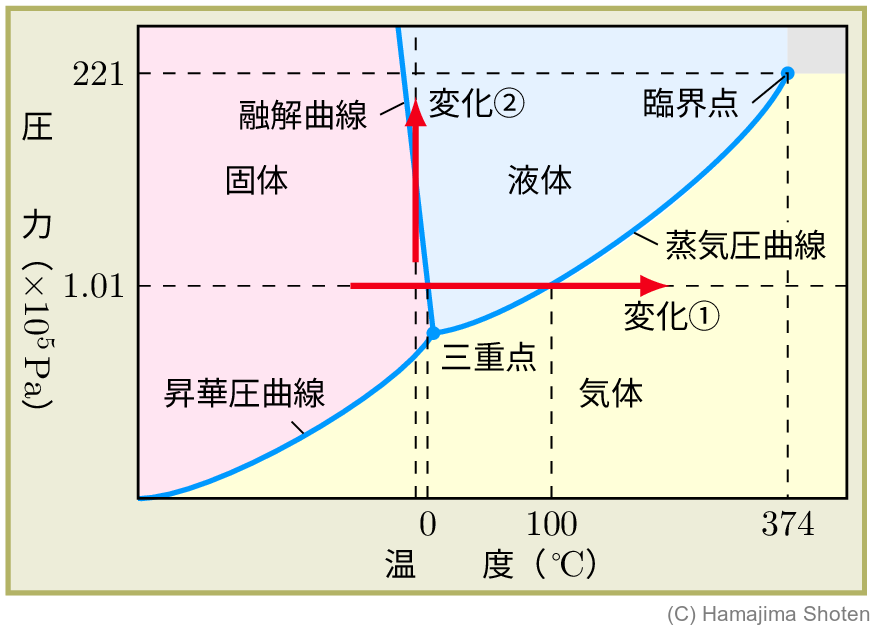

水の状態図は,図2のようになる。以下の状態図では,圧力・温度の目盛りは等間隔ではないが,状態変化の特徴は示すようにした。

一定の圧力( 1.013\times 10^5\,\mathrm{Pa} )で,固体が液体になる温度が融点,液体が気体になる温度が沸点である(変化①)。

水は,三重点以下の温度で液体が存在する。そのため,水の融解曲線は,傾きが負になっていて,一定の温度で圧力を高くすると,固体が液体に変化することがわかる(変化②)。

氷におもりをつけた糸をかける。糸の圧力がかかっている部分の氷はとけるが,糸の圧力がなくなった部分は再び氷になるため,糸は氷の中を下がって通過するが,氷は切断されない。

水の融解曲線は傾きが負であるが,多くの物質では,融解曲線の傾きは正である。

凍結乾燥(フリーズドライ)

水の状態図から,低圧・低温で水が昇華することがわかる。このことを利用して,食品を低圧・低温にし,含まれている水分を昇華させて乾燥させる方法(凍結乾燥,フリーズドライ)が利用されている。

二酸化炭素の状態図

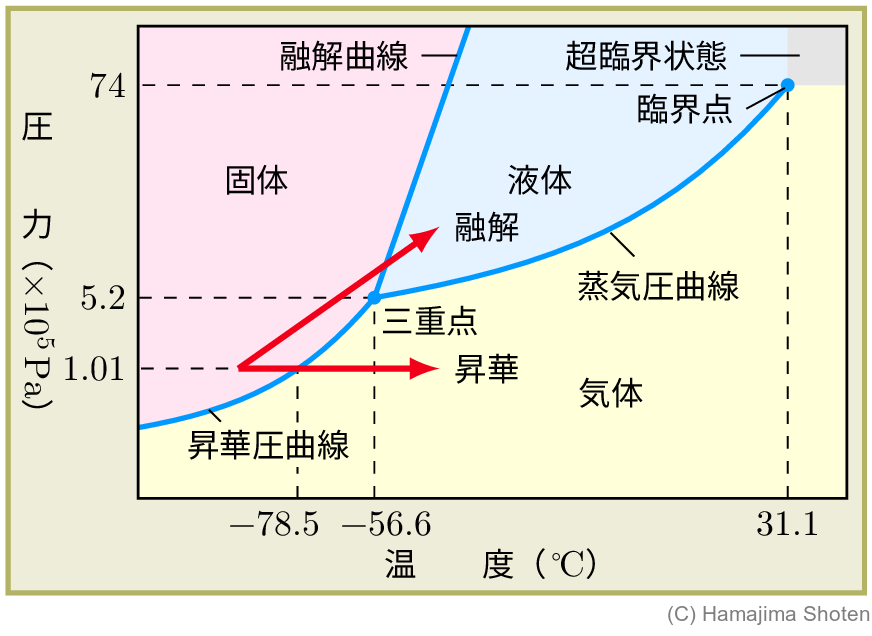

二酸化炭素の状態図は,図3のようになる。

1気圧( 1.01\times 10^5\,\mathrm{Pa} )では,二酸化炭素の固体(ドライアイス)は昇華して気体になる。ドライアイスを液体にするには,大きな圧力を加えなくてはならない。

二酸化炭素の融解曲線は,傾きが正になっているため,一定の温度で圧力を高くしても,固体が液体になることはない。また,三重点以下の温度で液体は存在しない。液体は,三重点から臨界点までの温度域で存在できる。

超臨界流体の利用

水や二酸化炭素の超臨界流体が利用されている。

通常の水は油とは混合しないが,水の超臨界流体(超臨界水)は油とも混合する。その性質を利用して,金属塩と有機物質を均一な状態で混合することにより,有機物質を表面に付けた無機物質の微小な粒子(ハイブリッド粒子)がつくられるようになった。

ハイブリッド粒子は,表面が有機物質なので,有機溶媒を用いたインクなどに無機物質の微小な粒子を混合することが可能になった。また,プラスチックに分散させて,熱伝導率や屈折率を高めるなど,高性能な素材の開発が行われている。

二酸化炭素の超臨界流体(超臨界二酸化炭素)は,さまざまなものをよく溶かす。その性質を利用して,生薬のような天然物から,有効成分を抽出したり,コーヒーからカフェインを抽出して,カフェインを削減したコーヒーがつくられたりしている。

有機溶媒でも抽出はできるが,溶媒が残留しても害のない二酸化炭素なら,薬剤や食品などの利用にも適している。また,二酸化炭素は再利用がしやすく,劣化しないのも利点である。