天野浩

プロフィール

あまのひろし

日本

1960年9月11日 ~

-

ノーベル物理学賞 (2014年) 「高輝度で省電力の白色光源を可能にした青色発光ダイオードの発明」

ノーベル物理学賞 (2014年) 「高輝度で省電力の白色光源を可能にした青色発光ダイオードの発明」

おもな業績

- 青色発光ダイオードの発明(1989年) 高輝度の青色発光ダイオード(LED)の開発に成功した。

解 説

発光ダイオード(light emitting diode,LED)は,電圧を加えたときに光を放つ半導体です。少ない消費電力で明るい光を出すことができるため,エネルギー効率がよい照明になります。

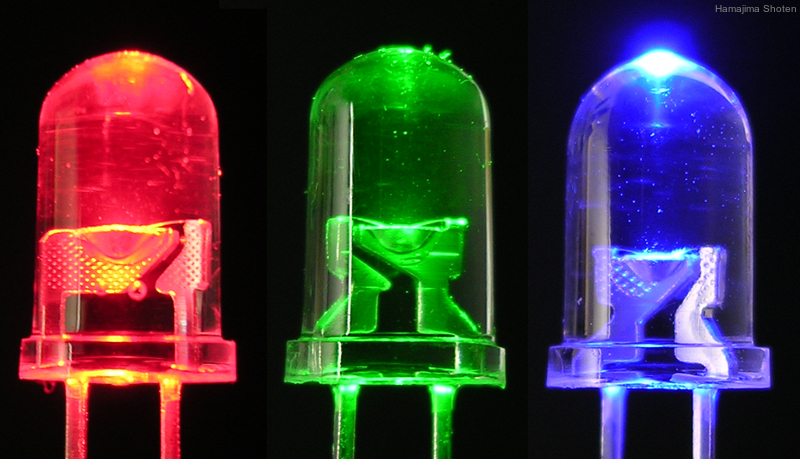

最初に発明されたのは赤色LEDで,1960年代のことでした。1970年代には,緑色LEDもつくられました。光は,赤色,緑色,青色の3色(光の三原色)があると白色がつくれます。また,ヒトが識別できるさまざまな色もつくることができます。

その後,明るいLED(高輝度LED)の開発も進められ,高輝度赤色LED,高輝度緑色LEDがつくられるようになりました。高輝度青色LEDがそろえば,さまざまなものへの応用が期待できます。

世界で青色LEDの開発が進められましたが,なかなか成功しませんでした。1989年,赤﨑勇の研究室で研究をしていた天野は,赤﨑とともに,窒化ガリウムの純粋な結晶をつくることに成功しました。窒化ガリウムは,青色LEDの材料になるものですが,その結晶化は大変むずかしいものでした。結晶をつくる方法ができたことで研究が進み,その年には青色LEDの開発に成功しました。

窒化ガリウムを使った青色LEDの研究が急速に進みました。1993年,中村修二は高輝度青色LEDを発明して,その量産化に成功しました。こうしてわれわれは,LEDによる照明やテレビ,さまざまなディスプレイなどに利用できるようになりました。

2014年,赤﨑と天野,中村の3人は,高輝度青色LEDの開発により,ノーベル物理学賞を受賞しました。この青色LEDによって,高輝度で省電力な白色光源が実現しました。エネルギー効率がよいLED照明は,光電池(太陽電池)を組み合わせることで,電気のない世界に明かりをもたらすことも期待されています。