中国河南省、安陽。1899年の発掘で「殷の都(BC1500-1100)」の存在が明らかになりました。

中国河南省、安陽。1899年の発掘で「殷の都(BC1500-1100)」の存在が明らかになりました。 おびただしい数の亀甲です。安陽、殷墟博物苑

おびただしい数の亀甲です。安陽、殷墟博物苑

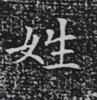

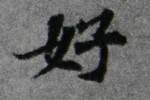

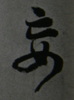

甲骨に刻された「女」(殷代)

甲骨に刻された「女」(殷代)これから「女」という文字の変化をみていきます。

中国最重の青銅器、司母戊鼎 安陽出土(殷代)

中国最重の青銅器、司母戊鼎 安陽出土(殷代)この頃は「女」「母」、両方の意で使われています。

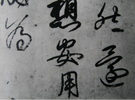

小子□卣 白鶴美術館 (殷代)

小子□卣 白鶴美術館 (殷代)「手を前に交え、裾を押さえて跪く姿」です。

大盂鼎 北京国家博物館蔵 (BC1100年頃、西周初期)

大盂鼎 北京国家博物館蔵 (BC1100年頃、西周初期)

彔□尊(西周初期)

彔□尊(西周初期)

大克鼎 上海博物館蔵 (西周中期)

大克鼎 上海博物館蔵 (西周中期) 魯大司徒□ (BC720-220、東周)

魯大司徒□ (BC720-220、東周)

石鼓 北京故宮博物院蔵 (BC374頃)

石鼓 北京故宮博物院蔵 (BC374頃)石刻では最古のもので、ここに「如」の字があります。

権量銘 (BC221、秦代)

権量銘 (BC221、秦代)始皇帝は度量衡の原器(青銅器、鉄器)を広く領布。

始皇帝の「始」の女偏の中心線が垂直から、斜めへと変化しています。

漢代木簡 (前漢末期)

漢代木簡 (前漢末期)

元嘉元年画像石題 (AD151、漢代末)

元嘉元年画像石題 (AD151、漢代末)漢代(BC206−AD220)は横に広い形の隷書体の石刻が盛んとなり、青銅器は姿を消していきました。有名な碑の「女」をさがしてみます。

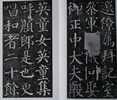

乙英碑 (AD153、 後漢)

乙英碑 (AD153、 後漢)

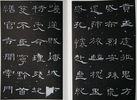

礼器碑 (AD156, 後漢)

礼器碑 (AD156, 後漢)

曹全碑 (AD170, 後漢)

曹全碑 (AD170, 後漢)

校官碑 (AD181, 後漢)

校官碑 (AD181, 後漢)

漢代末の行書体です。祭邑(AD133-192)

漢代末の行書体です。祭邑(AD133-192)

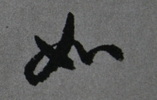

漢代末の草書体です。張芝(−AD192)

漢代末の草書体です。張芝(−AD192)

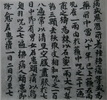

宣示表(鐘繇の楷書体です)

宣示表(鐘繇の楷書体です)−魏(AD151-230)

士孫松墓志(AD302−西晋)

士孫松墓志(AD302−西晋)

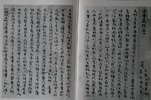

楼蘭出土残紙 (魏、晋)

楼蘭出土残紙 (魏、晋)紙に書かれた最古のもので、隷から移行期の

草、行、楷が見られます。

諸物要集経(写経残巻)(AD296−西晋)

諸物要集経(写経残巻)(AD296−西晋)

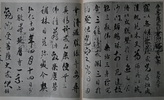

書聖といわれる王羲之(321-379―東晋)の行書です。

書聖といわれる王羲之(321-379―東晋)の行書です。二謝帖、

奉橘帖

奉橘帖

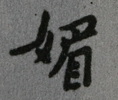

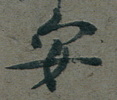

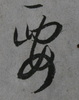

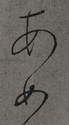

「安」の草書体(王羲之)長風帖

「安」の草書体(王羲之)長風帖

洛神賦(王羲之の子の王献之、344-386)の楷書です。(東晋)

洛神賦(王羲之の子の王献之、344-386)の楷書です。(東晋)

北海王妃墓志(AD510)

北海王妃墓志(AD510)北魏(AD386-535)には盛んに楷書細字の墓誌銘が作られました。

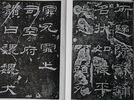

張黒女墓志 (AD531−北魏)

張黒女墓志 (AD531−北魏)

龍蔵寺碑 (AD586)

龍蔵寺碑 (AD586)隋代(581-618)にも墓誌が盛んです。

蘇孝慈墓志 (603,隋)

蘇孝慈墓志 (603,隋)

美人董氏墓志 (597,隋)

美人董氏墓志 (597,隋)

蘇王華墓志銘 (欧陽詢,619)

蘇王華墓志銘 (欧陽詢,619)唐代(618-907)になると、隷書体は消えて、

完成された草、行、楷のオン パレードです。

隋清娯墓志銘 (褚遂良、651−唐)

隋清娯墓志銘 (褚遂良、651−唐)

書譜 (孫過庭、648-703−唐)

書譜 (孫過庭、648-703−唐)

自叙帖 (懐素、737−?−唐)

自叙帖 (懐素、737−?−唐)

孔子廟堂碑 (虞世南、626―唐)

孔子廟堂碑 (虞世南、626―唐)

顔勤礼碑 (顔真卿、779―唐)

顔勤礼碑 (顔真卿、779―唐)

法華経義疏 (聖徳太子、615―飛鳥)現在残されている日本最古の書です。飛鳥、白鳳、奈良時代は仏教伝来と共に写経全盛で書き手は渡来人あり、日本人あり。百済を経由したもので、北魏、隋の墓志銘を書いています。

法華経義疏 (聖徳太子、615―飛鳥)現在残されている日本最古の書です。飛鳥、白鳳、奈良時代は仏教伝来と共に写経全盛で書き手は渡来人あり、日本人あり。百済を経由したもので、北魏、隋の墓志銘を書いています。

紀吉継墓志 (飛鳥)

紀吉継墓志 (飛鳥)

聖武天皇勅旨一切経(天平6年―734)

聖武天皇勅旨一切経(天平6年―734)

光明皇后発願一切経(天平15年−743)

光明皇后発願一切経(天平15年−743)

紺紙銀泥二月堂焼経

紺紙銀泥二月堂焼経

過去現在因果経

過去現在因果経

風信帖 (空海、774-835―平安初期) ☆三筆―空海、逸勢、嵯峨天皇

風信帖 (空海、774-835―平安初期) ☆三筆―空海、逸勢、嵯峨天皇

(橘逸勢、778-?,―平安初期)

(橘逸勢、778-?,―平安初期)

光定戒牒 (嵯峨天皇、−平安初期)

光定戒牒 (嵯峨天皇、−平安初期)

屏風土代 (小野道風、896-966−平安中期)

屏風土代 (小野道風、896-966−平安中期)

恩命帖 (藤原佐理、944-999―平安中期)

恩命帖 (藤原佐理、944-999―平安中期)

白氏詩巻 (藤原行成、972-1027―平安中期)

白氏詩巻 (藤原行成、972-1027―平安中期)

倭漢朗詠抄 (藤原公経、?-1099−平安中期)

倭漢朗詠抄 (藤原公経、?-1099−平安中期)